|

|

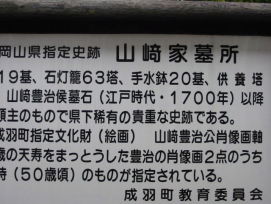

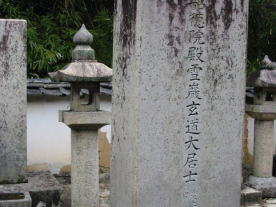

| 成羽愛宕花火を始めたと言われている山崎の殿様の墓 | |

| 江戸時代の花火の資料 | |

| 成羽藩船方帳 | |

|

江戸時代の成羽川の船方帳(渡し船の日誌)に花火のことが書いてあります。 |

|

| 山崎別邸に残る花火の記録 | |

| 山崎氏の別邸であった現野山屋の襖からでてきた花火会議の議事録の史料です 文化3年(1806年)6月21日とある。 |

|

| 細川先生による解読 | |

| 花火の会議録 6月の花火に 向けて話し合いが何度となされた。 |

|

| 大砲方荻野流火砲術とは | |

| 山崎家大砲術古文書 | |

| 山崎家の大砲術に花火の秘伝がある。大砲術の中にのろしの仕法があり、のろしの色で伝達事項を変えていたつまりこれが江戸時代の花火である。 | |

| 山崎家大砲術=荻野流 | |

| 山崎家の大砲術に花火の秘伝があり、花火はただの祭礼にとどまらず山崎家大砲術=荻野流の研究であった。 | |

もどる

| 「船 方 役 用 帳」 ふなかたやくようちょう |

|

「船方役用帳」は、成羽川の高瀬舟交通が盛んであった江戸時代の様子について、当時の船役が日記に書き留めて遺した文書で、「文化9(1912)年から天保13(1942)年迄の30年間にわたり、高瀬舟の通交・統制・課役・慣習・風俗等について具体的に書き記した貴重な史料であります。

「一、高瀬船頭共義、他所向江罷越候義故、がさつ等無之様兼而申付有之候得共、猶又此度改申付候間、帯刀致候ものは不及中共外共不礼がさつ等無之様可致候」 これは掲載している本文の最初の条文で、高瀬舟交通が成羽藩の支配下にあったことがよくわかります。

特に成羽川の高瀬船交通は、「継船制」と言って上り下り共、成羽の船着場で荷物を積み替え、積荷にかかる「運上金」(通行税)を納める仕組みが定められており、藩の財政を大変潤していました。 江戸末期の調べによると、成羽川流域には凡そ14の船頭集落があり、160人程の船頭が登録されています。 船頭の家族や船子、荷役、船大工等を合わせると数千人におよぶ人々が、高瀬舟交通でたつき(生計)をたてていたこととなり、賑わいの程が偲ばれます。 愛宕花火当日の高瀬舟出動、新見藩関候参勤交代成羽陣屋泊高瀬舟出役、倉敷・笠岡代官成羽駐留高瀬舟手配等々、 活気に満ちていた成羽陣屋町の高瀬舟往来が目に浮ぶ様に克明に記録してある原本は、当時の船役であった古町の角屋(佐藤最氏)に保存されております。 昭和35(1960)年に、筆跡史料として成羽町の重要文化財に指定されている。 |

もどる