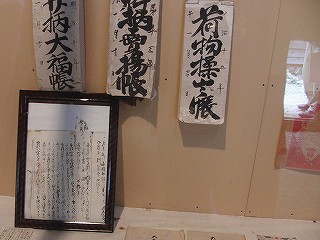

| 吹屋ふるさと村 ベンガラ館 | |

| 弁柄は江戸中期(宝永4年、1707年)全国ではじめて吹屋で生産されて以来、江戸末期、明治、大正と大いに繁昌を続け、吹屋町並みの基礎をつくりました。 このベンガラ館は、明治の頃の弁柄工場が当時の姿に復元されたものです。 往時、この谷合いには弁柄工場が4か所ありました。 |

|

| 第1工程 窯場室 | |

| 原料のローハをよく乾燥して、ホーロクに少量ずつ盛り、それを200枚前後土窯の中に積み重ね、松の薪で700℃位の火力にて1日〜2日焼くと、赤褐色の焼キができます。 | |

|

|

| 第2工程 水洗い碩臼(ひきうす)場 | |

| 焼キを水洗碩臼室に運び、水を加えかきまぜる方法で、粗いものと細かいものにより分けます。 それをより細かくするために水車を動力とした碩臼で破きます。 |

|

|

|

|

|

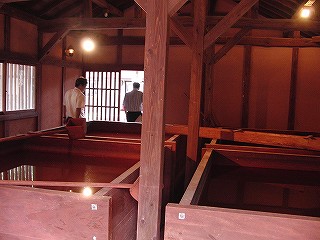

| 第3工程 脱酸水槽室 | |

| 含まれている酸分をぬくために脱酸水槽室に送り、きれいな水を入れてかきまぜる方法を数10回から100回位繰り返して酸をぬきます。 (ベンガラと水は絶対に溶け合わないので時間がたてばベンガラは沈殿し、酸の溶けたうわ水を捨てるという方法です。) |

|

|

|

|

|

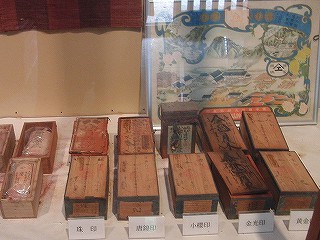

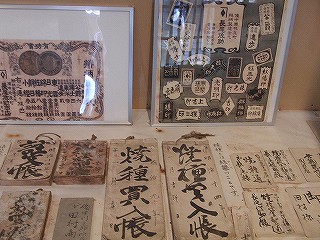

| 弁柄の用途 弁柄の主成分は鉄分で比較的安価で安定性の高い赤色顔料(粉末)ですから広く用いられております。 漆器用、陶磁器用、建築用、ゴム配合用、ペイント用、製紙用、製瓦用、印刷インキ用、燐寸用、皮革用、研磨用、染織用、その他 |

|

|

|

| 酸のぬけたものを干板にうすくのばして、干棚の卜に並べ天日乾燥をします。 それが製品のの弁柄(ベンガラ)です。 昔はそのままのものを板流しと呼んでおりました。又トンコというるいにかけてけし状にしたものもありました。 |

|

もどる